Es begann beim wöchentlichen Institutsseminar, bei dem sich alle Forschungsgruppenleiterinnen und -leiter des Instituts regelmäßig austauschen und den aktuellen Stand ihrer Projekte vorstellen. An jenem Freitag war Anthony Hyman an der Reihe, und er erzählte von einem Gen, das sein Team neuerdings ins Visier genommen hatte: DJ-1. Die Arbeitsgruppe von Hyman interessierte sich dafür, inwiefern dieses Gen in den Vorgang der Zellteilung eingebunden ist und welche Aufgabe es dabei übernimmt. Hymans georgischer Kollege Teymuras Kurzchalia horchte sofort auf, denn gerade ein paar Tage zuvor hatte er herausgefunden, dass DJ-1 mit dafür zuständig ist, Fadenwürmern das Überleben bei beinahe kompletter Austrocknung zu ermöglichen – ist das Gen deaktiviert, hat der Wurm ohne Wasser hingegen schlechte Karten. Ein Gen und zwei so unterschiedliche Vorgänge wie Zellteilung und Dürreresistenz? »An molekularen Prozessen sind immer eine Vielzahl von Genen beteiligt – die große Kunst ist es, das Gen zu finden, das dabei eine besonders wichtige Rolle spielt«, erklärt Hyman. Gerade in der medizinischen Forschung, so Hyman weiter, seien schon wichtige Schritte getan, bestimmte Gene seien eindeutig mit bestimmten Krankheiten in Verbindung gebracht worden. »Warum genau aber löst ein Gendefekt dies oder jenes aus? Da kommen dann Forscher wie hier am Max-Planck-Institut ins Spiel: Die Grundlagenforschung will die Bausteine des Lebens verstehen und die Mechanismen entschlüsseln, nach denen alles abläuft.« Nach dem Seminar war den beiden Forschern sofort klar, dass das Gen DJ-1 ein solcher heißer Kandidat ist und es sich lohnen würde, weiter daran zu forschen.

Frühere Forschungsergebnisse waren eine erste Hilfe. DJ-1 wurde 1997 erstmals beschrieben und als ein Onkogen eingestuft – als ein Gen also, dessen Veränderung Tumorwachstum fördern kann. Aber auch mit der Parkinson- Krankheit wurde DJ-1 in der Forschungsliteratur in Verbindung gebracht. »Jetzt hatten wir ein Dreieck aus Zellteilung, Dürreresistenz und Parkinson – dieses Rätsel wollten wir unbedingt lösen«, erinnert sich Kurzchalia.

Bekannt war weiterhin, dass DJ-1 daran beteiligt ist, Abfallstoffe in der Zelle abzubauen. Funktioniert dieser Müllabfuhr-Mechanismus nicht richtig, dann leitet DJ-1 eine Überproduktion dieser Abfallstoffe ein – und damit auch den Zelltod. Kurzchalia hakte hier gedanklich ein: Wenn die Produkte des Gens helfen, ungewollte Stoffe abzubauen, sind sie erst mal wichtig und gut für die Zelle. Und wenn sie fehlen, dann muss das eigentlich schlecht sein – und man müsste sie einer Zelle verabreichen. »Das war der Knackpunkt, der Durchbruch«, erinnert sich der Brite Hyman. »Wenn man einer Zelle eine Substanz hinzufügt, kann man die Auswirkung beobachten: wie sich vielleicht die Form ändert, oder wie Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, ihre Aktivität verändern, oder wie Austrocknung plötzlich nicht mehr gefährlich ist.« Die Forscher hatten ihre Strategie gefunden, wie sie weiterforschen wollten.

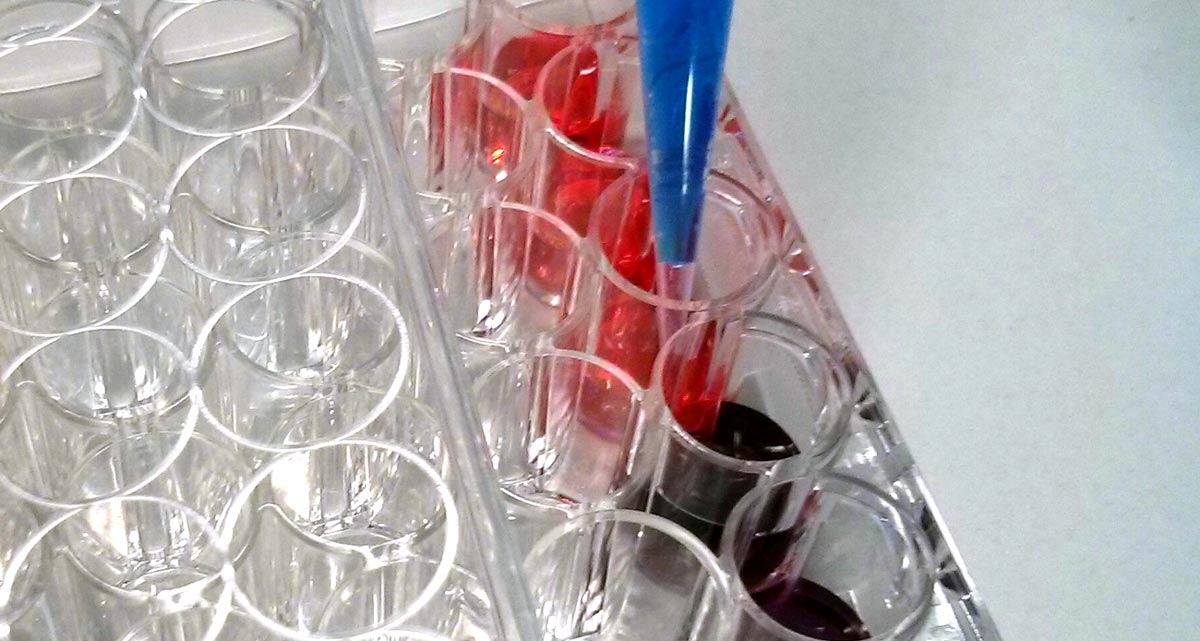

Und dann zeigte sich, wie spektakulär die Entdeckung wirklich war: Glykolat und D-Laktat (Milchsäure), diese beiden Produkte des Gens DJ-1, wirken sich positiv auf Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle, aus und können so das Absterben von Nervenzellen bremsen. Die Forscher gaben die Stoffe in kranke menschliche Zellen in der Petrischale und in Zellen von Fadenwürmern, deren Mitochondrien bereits ihre Funktion eingestellt hatten. Das Ergebnis: Der Abbau der Nervenzellen wurde gestoppt, alle Zellen wurden wieder gesund. Auch negative Auswirkungen auf Mitochondrien in Nervenzellen durch das Unkrautbe- kämpfungsmittel Paraquat konnten die beiden Stoffe verhindern. Diese Chemikalie wird in der Forschung genutzt, um Parkinson zu simulieren. »Wir sind jetzt noch weit von klinischen Studien entfernt. Aber unser Beispiel zeigt, wie leicht eine Entdeckung aus dem Labor in Richtung einer möglichen neuen Therapie gehen kann.«

Weitere Studien von Teymuras Kurzchalia offenbarten, dass Glykol- und Milchsäure in bulgarischem Joghurt und unreifen Früchten ganz natürlich vorkommen. Rein theoretisch könnte man also diese Lebensmittel konsumieren und auf die heilende oder gar präventive Wirkung ihrer Inhaltsstoffe bauen. »Das ist ja kein neuer Ansatz, dass man Naturprodukte mit ihren positiven Effekten nutzt – zum Beispiel aß man auf Schiffsreisen Sauerkraut mit viel Vitamin C als wirksames Mittel gegen Skorbut.«

Bis dieser Ansatz wirklich eine neue, etablierte Therapie sein könnte, ist es jedoch noch ein langer Weg. Die Mechanismen, um Entdeckungen der Grundlagenforschung schnell und gut zu Anwendungen oder Produkten reifen zu lassen, sind nicht gut entwickelt: »Das brauchen wir: Gute Ausstattung für die besten Grundlagenforscher und bessere Strukturen, um ihre Entdeckungen schnell in die Klinik oder in die Produktion zu bringen«, fordert Hyman. Deutschland investiert jedes Jahr rund 1,8 Milliarden Euro in die Grundlagenforschung der Max-Planck-Gesellschaft, und dies nicht nur in die Gesundheitsforschung, sondern auch in die Forschungsbereiche Chemie, Physik, sowie die Geistes- und Sozialwissenschaften. »Das ist eigentlich keine große Summe, wenn man sich den enormen intellektuellen Output anschaut, der dadurch generiert wird«, sagt Hyman. »Die Politik muss weiter davon überzeugt bleiben, dass Mittel für die Grundlagenforschung gut angelegtes Geld sind: So billig bekommt man selten Gutes für die Wissensbasis einer Gesellschaft und für die Wirtschaft als Gegenwert.«

Teymuras Kurzchalia sieht es als ein Privileg, jeden Tag zur Arbeit zu kommen und Neues ausprobieren zu dürfen, einfach der Neugier zu folgen, ohne an eine Anwendung denken zu müssen. »Wir haben mögliche Anwendungen im Hinterkopf, sie setzen uns aber nicht unter Druck.« Sein Kollege Hyman pflichtet dem sofort bei: »Was einen Wissenschaftler von einem guten Wissenschaftler unterscheidet ist seine Neugier. Wenn man Forschung finanziert, die darauf brennt, neues Wissen zu generieren, dann ermöglicht man auch neue, große Entdeckungen.«

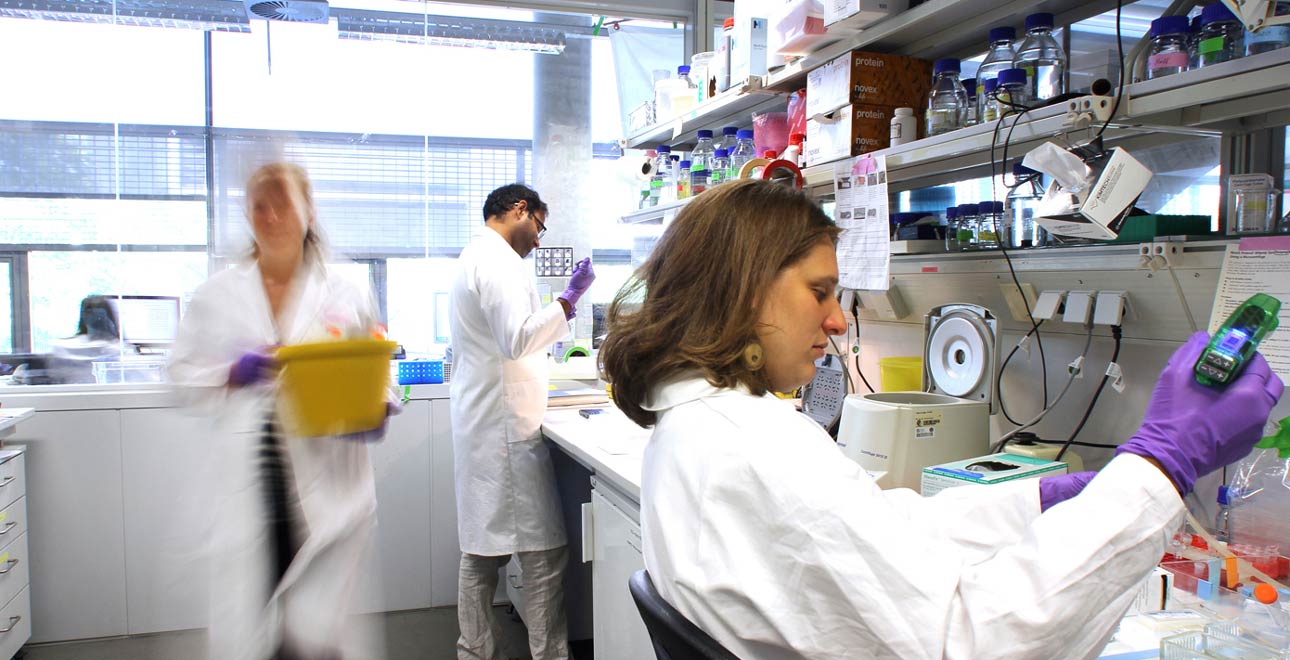

Das Projekt zeigt auch, wie wichtig es ist, als Team zusammenzuarbeiten. Die fünf Wissenschaftler, die an der Studie als Kernteam beteiligt waren, brachten jeweils ihre Expertise ein und halfen so, aus vielen kleinen Einzelsträngen eine große Entdeckung zu machen. Neben Hyman und Kurzchalia waren das der Japaner Yusuke Toyoda, Cihan Erkut aus der Türkei sowie der Spanier Francisco Pan-Montojo. »Zusammen haben wir fünf Länder und fünf verschiedene Religionen repräsentiert«, betont Hyman. »So arbeitet Top-Wissenschaft: Teams aus internationalen Experten formen sich recht schnell und lösen sich auch schnell wieder auf. Die drei Kollegen sind längst weitergewandert.«